De Bukavu à Tokyo et Hiroshima, puis à Lyon, Claudien Bagayamukwe chemine dans une vocation profondément marquée par l’universel. Jésuite congolais appliqué à la province du Japon, il revient dans cet entretien sur son itinéraire spirituel et intellectuel, son expérience missionnaire en Asie, sa passion pour l’écriture et la manière dont il porte, loin de son pays, l’espérance d’un Congo meurtri par la guerre.

Propos recueillis par Christian Kombe, SJ

Père Claudien Bagayamukwe, votre cheminement dans la Compagnie de Jésus vous a conduit de la RD Congo au Japon, puis à la France. Si vous deviez raconter votre itinéraire en partant de ce qui vous a mis en route, par où commenceriez-vous?

Si je devais remonter à la source de ce long déplacement, je commencerais sans hésiter par les collines de ma ville natale, Bukavu. Mais avant même les couloirs du Collège Alfajiri, il y a un terreau plus intime: celui de ma famille. J’ai grandi auprès de mon grand-père maternel, qui a joué un rôle décisif dans mon cheminement. C’est auprès de lui que j’ai appris, très concrètement, le chemin de l’Église: la fidélité à la prière, la participation à la vie paroissiale, et le sens d’une foi vécue au quotidien, avec simplicité et profondeur.

C’est ensuite au Collège Alfajiri que cet enracinement a trouvé une forme plus explicite. Adolescent, j’y ai été profondément marqué par la figure du jésuite telle qu’elle se donnait à voir au quotidien: des enseignants exigeants et passionnés, mais aussi des prêtres engagés à la paroisse, des acteurs engagés dans le champ social et des accompagnateurs spirituels. Cette manière intégrale d’être au monde et à Dieu a éveillé en moi un désir. C’est elle qui a allumé l’étincelle et m’a conduit, à l’issue de mes études secondaires, à demander à entrer dans la Compagnie de Jésus.

Mon enracinement s’est d’abord fait en terre congolaise, à travers les années fondatrices du noviciat à Kisantu (2012-2014), puis de la philosophie à Kimwenza (2014-2017). Mais la vocation jésuite porte en elle une ouverture constitutive à l’universel. C’est cet appel qui m’a conduit vers l’Asie, au Japon, où j’ai vécu une véritable expérience de décentrement: l’apprentissage de la langue à Tokyo (2017-2019), une régence marquante à Hiroshima (2019-2021), puis la théologie à l’Université Sophia (2021-2023).

Aujourd’hui, ce même chemin m’a conduit en France, à Lyon, pour approfondir la théologie biblique et la philosophie. De Bukavu à Lyon, en passant par Tokyo et Hiroshima, c’est finalement le même désir de servir, de comprendre et de me laisser déplacer qui continue de me tenir en route.

À quel moment avez-vous compris que votre désir de servir Dieu et l’Église prenait la forme d’un appel à la Compagnie de Jésus, et qu’est-ce qui vous a aidé à l’assumer dans la durée?

Ce désir ne s’est pas imposé à moi comme une évidence immédiate, mais s’est progressivement clarifié à travers un chemin de discernement. Plus qu’un attrait pour une œuvre ou un style de vie, j’ai peu à peu reconnu un appel à une manière particulière de servir: une vie apostolique qui conjugue profondeur spirituelle, rigueur intellectuelle et disponibilité au monde tel qu’il est. La Compagnie de Jésus m’est apparue comme un lieu où cette tension féconde pouvait être vécue et assumée.

Ce qui m’a aidé à inscrire cet appel dans la durée, c’est l’apprentissage patient du discernement ignatien, qui invite à relire sa vie à la lumière de l’Esprit et à faire confiance aux médiations concrètes de l’Église. Les déplacements, les changements de langue et de culture, loin d’éroder cette conviction, l’ont progressivement purifiée. Ils m’ont appris que la fidélité n’est pas d’abord la répétition de ce qui rassure, mais une disponibilité renouvelée à être envoyé.

Dans les moments de fatigue ou d’incertitude, ce qui m’a soutenu a été la conviction que chaque étape, même lorsqu’elle est exigeante ou semble inachevée, s’inscrit dans une histoire plus vaste que la mienne. Servir Dieu et l’Église, dans la Compagnie de Jésus, c’est accepter de ne pas tout maîtriser, mais de se laisser conduire, pas à pas, vers un accomplissement qui dépasse mes propres projets.

Comme vous l’avez décrit, votre formation vous a fait traverser des contextes très différents. Entré dans la Compagnie de Jésus en RD Congo, vous êtes actuellement appliqué à la province du Japon. Quelle est la genèse de cette vocation missionnaire? Était-ce un appel qui est né d’un désir ancré en vous ou bien vous l’avez accueilli de vos supérieurs par obéissance?

Pour un jésuite, la mission ne se revendique pas, elle s’accueille comme un don qui nous précède. La genèse de mon départ pour le Japon est le fruit d’un discernement partagé avec mon Supérieur Provincial de l’époque, le Père José Minaku. J’ai reçu son appel non comme une contrainte, mais comme une invitation à une liberté plus grande: celle de me laisser déplacer au-delà de mes propres frontières. Son soutien discret et confiant a été le viatique nécessaire pour que ce départ ne soit pas un saut dans le vide, mais un véritable acte de foi. Par la suite, les encouragements de son successeur, le Père Rigobert Kyungu, ont également été pour moi précieux. Ils ont confirmé ce chemin dans la paix et la continuité, me permettant d’avancer avec confiance et gratitude. Aujourd’hui, avec le recul, je goûte à une joie féconde: celle de découvrir que l’obéissance m’a ouvert des horizons inespérés et me permet de goûter pleinement à l’essence même de la vocation missionnaire de la Compagnie de Jésus.

Vivre et se former au Japon suppose un fort déplacement culturel et spirituel. Qu’est-ce que cette expérience missionnaire a transformé en vous, dans votre manière de croire, de prier ou de servir?

Ce déplacement a été pour moi une véritable école de dépouillement et d’humilité. Arriver au Japon, c’est consentir à redevenir apprenant: balbutier une langue, décoder des gestes, écouter longuement avant de pouvoir parler. Cette expérience m’a profondément déplacé dans ma manière de servir. J’y ai compris que la mission ne consiste pas d’abord à agir ou à transmettre des réponses, mais à habiter une présence attentive, respectueuse du rythme et de la culture de l’autre.

Dans ma vie de prière, le contraste a été tout aussi décisif. Issu d’un contexte où la foi s’exprime volontiers dans la chaleur, le chant et le mouvement, j’ai découvert au Japon une manière de croire plus discrète, intériorisée, presque ascétique. J’ai appris à reconnaître la présence de Dieu non seulement dans l’élan de la célébration, mais aussi dans la sobriété, la retenue et la densité du silence.

Cette traversée a élargi mon regard et mon cœur. Elle m’a appris que Dieu ne se laisse enfermer dans aucune forme culturelle et qu’il parle toutes les langues — y compris celle du silence. C’est sans doute là l’un des fruits les plus durables de cette expérience missionnaire: une foi plus attentive, plus patiente, et plus disponible à l’inattendu de Dieu.

La mission de la Compagnie au Japon a une longue histoire et compte des grands noms comme Saint François Xavier, le père Alessandro Valignano, ou tout près de nous les anciens préposés généraux de la Compagnie, Pedro Arrupe et Adolfo Nicolas. Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être sur les traces de ces grandes figures, en tant que missionnaire jésuite africain dans ce contexte extrême-oriental?

C’est à la fois un vertige et une immense source d’inspiration. Marcher sur les traces de ces géants, de Valignano à Adolfo Nicolas, c’est entrer dans une école d’humilité. Ils ont tracé la voie de l’inculturation, acceptant de se «désapprendre» pour aimer et comprendre le peuple japonais de l’intérieur.

Cette filiation a pour moi une dimension profondément personnelle. J’ai en effet bien connu le Père Adolfo Nicolas, qui m’a profondément marqué par sa grande liberté intérieure. Il m’a partagé cette liberté dans de longues conversations que nous avons eues à Tokyo, quelques années avant sa mort. Sa manière d’habiter la mission, sans rigidité ni peur, mais avec une confiance radicale dans l’Esprit, demeure pour moi une source vive d’inspiration.

Cette résonance s’est encore approfondie lors de ma régence à Hiroshima, ville indissociable de la mémoire du Père Pedro Arrupe. Me tenir sur ces lieux où il a témoigné d’une charité héroïque m’a rappelé que la mission est avant tout une présence aimante, parfois silencieuse, au cœur de la réalité de l’autre.

En tant que jésuite africain, vivre cela revêt une signification prophétique: cela témoigne que l’Église est véritablement universelle. La mission n’est plus un mouvement à sens unique de l’Occident vers l’Orient; elle est une circulation de dons. Je suis le fruit de l’évangélisation en Afrique, et aujourd’hui je deviens un pont vers l’Asie. Je ne marche pas seulement derrière eux, mais avec eux, en apportant ma propre sensibilité congolaise à cette longue chaîne d’amitié, témoignant que nous sommes tous envoyés, de partout vers partout, pour la plus grande gloire de Dieu.

Parlez-nous de votre mission actuelle. Comment la décririez-vous? Quelle est la visée qui l’anime?

Je décrirais ma mission actuelle comme un temps de «labour» intellectuel et d’enracinement à l’Université Catholique de Lyon. J’y mène de front un double cursus exigeant : un Master 2 en théologie biblique, centré sur le Nouveau Testament, et un Master 1 en philosophie.

La visée qui m’anime s’inscrit dans le temps long. Il s’agit de me préparer à retourner au Japon pour servir dans l’apostolat intellectuel. Après cette étape et, si Dieu le veut, un futur doctorat, je suis appelé à enseigner à la Faculté de philosophie et de théologie de l’Université Sophia à Tokyo.

Il ne s’agit donc pas d’une simple accumulation de diplômes, mais de la construction progressive d’un pont. Enseigner la théologie en Asie suppose non seulement une familiarité approfondie avec les Écritures, mais aussi une solide formation philosophique, capable de dialoguer avec la pensée contemporaine. Mon désir est de devenir, humblement, un passeur: quelqu’un qui puisse transmettre la richesse biblique d’une manière intelligible et recevable pour l’intelligence japonaise, dans le respect de sa culture et de ses questionnements.

Vous venez de publier un roman. Quelle place l’écriture occupe-t-elle dans votre vie, et comment cette passion dialogue-t-elle avec votre mission et votre identité de jésuite?

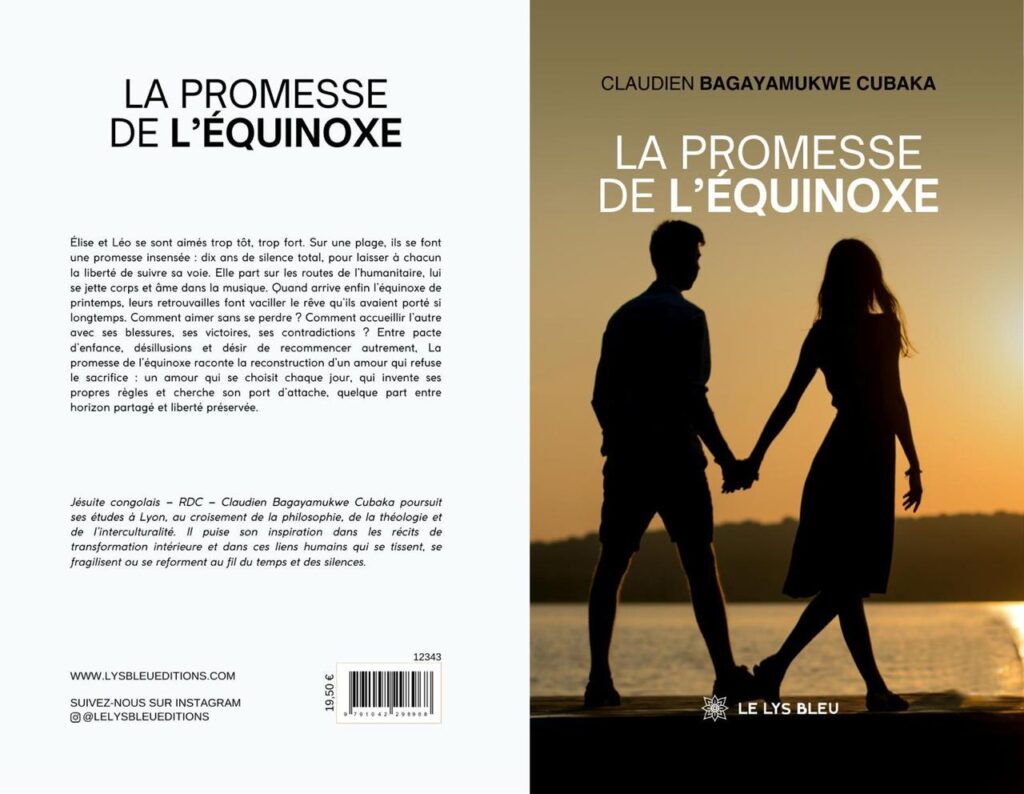

Pour moi, l’écriture n’est pas une évasion, c’est une autre manière d’entrer en relation avec le réel. Elle est une «respiration» nécessaire à côté de mes études académiques. Là où la théologie « analyse » Dieu, mon roman, La promesse de l’équinoxe, explore le cœur humain, ses failles et ses espérances. Cette passion dialogue intimement avec ma mission de Jésuite car, comme je l’écris dans mon livre, «la foi et l’amour partagent la même grammaire». Écrire de la fiction me permet d’explorer l’intériorité humaine, la complexité des sentiments et la beauté de la fidélité. C’est une forme d’écoute pastorale: pour créer des personnages crédibles comme Léo ou Élise, je dois exercer cette compassion et cette attention à l’autre qui sont au cœur de ma vie de prêtre. En ce sens, mon roman est une extension de ma mission : dire l’espérance avec les mots de tout le monde.

Vous vivez et travaillez dans un pays relativement stable et développé, tandis que votre pays d’origine traverse de graves crises – Bukavu, votre ville natale, est directement touchée par la guerre. Comment vivez-vous cette tension intérieure, humainement et spirituellement?

C’est une tension qui me traverse de part en part, une forme de «déchirement» intérieur. Humainement, il est difficile d’accueillir la sécurité et le relatif confort matériel d’ici, alors que ma terre natale, Bukavu, et ma famille vivent dans l’insécurité. Le risque est celui de la culpabilité. Spirituellement, j’essaie cependant de convertir cette culpabilité en responsabilité.

Je vis ma présence en France non comme une fuite, mais comme une étape de préparation patiente et exigeante. Face au chaos de la guerre, qui détruit le sens autant que la dignité, ma réponse actuelle est de me laisser façonner par une formation intellectuelle et spirituelle solide. La violence cherche à anéantir la pensée; en étudiant la philosophie et la théologie, je pose un acte de résistance. Je suis convaincu que le Congo de demain n’aura pas seulement besoin de murs reconstruits, mais aussi de consciences éclairées, de sens retrouvés et d’une justice réfléchie et incarnée.

Je suis ici pour accueillir, autant que possible, de la lumière, de la rigueur et des ressources afin d’être utile au temps de la reconstruction. J’en viens à comprendre ma mission d’études comme un «service différé», discret mais nécessaire. En tissant des liens entre la résilience congolaise, la sagesse japonaise et la rationalité française, j’essaie d’esquisser un avenir où nous ne serons plus définis uniquement par nos tragédies, mais par notre capacité à dialoguer et à espérer.

Ainsi, la mission à laquelle je participe ne m’appartient pas: elle est d’abord l’œuvre de Dieu, qui demeure fidèle au milieu des fractures de l’histoire. Si je peux persévérer là où je suis, dans un environnement relativement stable, c’est en m’appuyant sur cette fidélité qui vient de Lui. Ma manière la plus concrète de rester uni à mes frères de là-bas est alors de ne pas laisser l’obscurité de la guerre étouffer l’espérance que Dieu continue de faire naître, et de consentir, ici et maintenant, à la construction patiente de l’avenir qu’Il ouvre.

Un mot de la fin…

Si je devais résumer mon parcours et mon message, je dirais: osons la rencontre. Que ce soit dans un roman, dans une mission jésuite au Japon ou dans nos vies personnelles, n’ayons pas peur de l’inconnu ni du temps long. C’est souvent là, dans l’inattendu et dans la patience, que Dieu nous donne rendez-vous pour bâtir quelque chose de plus grand que nous.